下の写真を見てほしい。

伊東屋作品を絵柄にしたこんなバッグが、パリの高級ブティック街、サントノーレ通りの店で売っているらしい。ノエカフェ・オーナーの一色さんがSNSに投稿した。投稿には下のような一文が添えられていた。

伊東屋×ブリジットタナカ

パリに本店を構えオーガンジー素材のバッグを手がける「ブリジットタナカ」と「伊東屋」がコラボレーション !

お買い物やお出かけにぴったりなオーガンジーバッグには、1904年に銀座で創業した伊東屋の店舗をデザイン。よく見てみると、お店で留守番をしている猫が隠れています。

絵柄を拡大し、じっくり眺めてみると、店内の右端に小さな丸い椅子があり、たしかにその上に猫がいる。だがこの椅子は、当時秋葉原にあったボクの店の商品(ミニチュアパーツ)を棚から取り出して持ち帰り、わたしがこの位置に取り付けたもの。絵柄にはその椅子が描かれている。

2003年に伊東屋さんから創業店舗の展示物制作を依頼されたとき、資料として一枚の写真を提供された。が、それは100年前の写真ゆえ不鮮明な箇所が多く、多くのディティールがよくわからなかった。そういった不明な箇所は小生の乏しい想像(創造)力によって補うほかはなく、恐る恐るひとつずつの細部を解明し、まずは設計図としてのカンタンな図を描いた。そのとき描いた図と、このオーガンジーバッグの絵柄がおんなじなのだ。

もし自分が異国の地でこんな商品に出会ったら相当びっくりしただろう。

一色さんもとても驚き、思わずバッグを買ってしまったらしい。

ぜひ現物を見たいものだ。

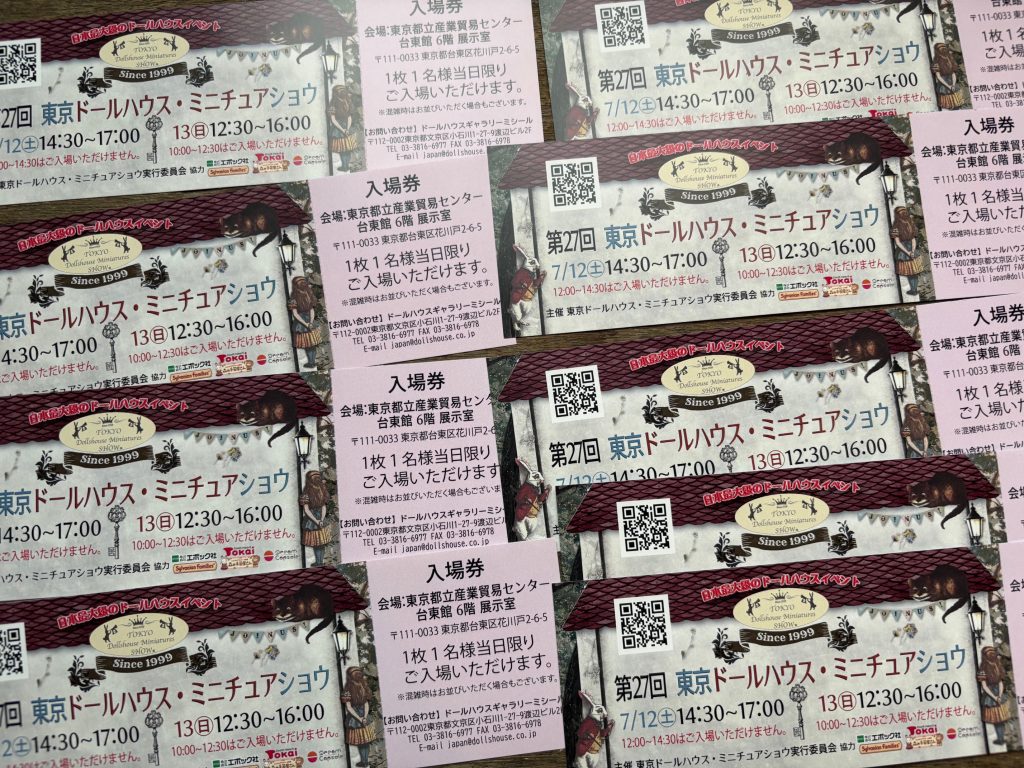

はなしは変わるが、今週末の7/12〜13日に浅草の都立産業貿易センタービルで「ドールハウスショウ」が開催されます。お暑い中ではありますが、よかったらぜひお出かけください。詳細は6/12日付けの小欄に‥。